Deveras, “os bons morrem jovens”. Assim foi com Rimbaud, Morrison, Hendrix e Joplin. Em plena atividade criativa, aos 42 anos, no dia 22 de março de 1980, despedia-se de nós o extraordinário Hélio Oiticica. Os grandes marginais do mundo duraram pouco tempo. A “estrela bailarina” com que Nietzsche sonhava como modelo de superação humana sofre de vida curta. Um fatídico acidente vascular cerebral tirou a vida desse grande artista visual que, entre os anos 50 e 70, promoveu não só uma, mas várias revoluções culturais no Brasil. Apesar de, tristemente, no ano de 2009, um incêndio ter consumido 90% do acervo de sua obra, Hélio permanece vivo entre nós pela relevância inquestionável de sua contribuição para os novos caminhos da arte.

Hélio Oiticica tinha em mente uma missão clara: estabelecer-se como artista, como “ser social, criador não só de obras, mas modificador também de consciências”. Leitor de Marcuse, Oiticica via no papel do artista uma função de desvio, uma vez que a arte concentra não somente forças representativas, mas forças desalienantes, quer dizer, construtoras de consciência crítica. A arte pode e deve desviar a consciência daquilo que a oprime ou daquilo que a enfraquece. Hélio trouxe para junto de nós essa densidade de pensamento ao brindar a arte que conseguia ser politizada, sem ser politizante; de uma arte que, conforme diz a crítica de Aracy Amaral, não desvincula “o gesto do braço, nem o braço do homem, nem o homem do meio. (…) Está-se dentro, e se é.” O artista não é mais o mediador entre homem-mundo, mas o próprio mundo.

Muito além de precursor conceitual da Tropicália, Hélio Oiticica foi uma das vozes principais do modernismo no Brasil pós-movimento antropofágico. Ainda que a proposta osvaldiana tenha se dirigido em favor de uma apropriação dos valores da cultura nacional; ainda que, “contra todas as catequeses”, o artista brasileiro tenha querido viver como o Abaporu de Tarsila do Amaral, “plantado na terra”, mas devorando “tudo o que não é meu”; ainda que o estrangeirismo fosse consumido e reaproveitado, gerando uma estética de reciclagem, Hélio Oiticica não se rendeu aos rótulos e etiquetas e logrou uma emancipação artística.

Herdeiro da antropofagia osvaldiana, Oiticica preferiu consumir as próprias influências, retroalimentando-se do que o Brasil legou de modernidade desde a icônica Semana de 22. O crítico Mario Pedrosa chamou-lhe de “antropófago de si mesmo” e de “o mais brasileiro dos artistas brasileiros”; aquele que morde a própria cauda, unindo o começo e o fim, a nova e a velha tradição moderna que o Brasil assimilou. Nova objetividade foi o nome dado a essa “defesa (…) contra o domínio exterior” e a “arma criativa” era “a vontade construtiva” de “procurar pelas características nossas, latentes e de certo modo em desenvolvimento, objetivar um estado criador geral, que se chamaria de vanguarda brasileira”, segundo palavras de Oiticica.

Natural do Rio de Janeiro, Hélio Oiticica trazia na família sinais de uma inclinação à modernidade. Até os dez anos de idade, não frequentou escolas, tendo sido educado pelos pais, dentro de casa. Depois, em 1947, a família se mudou para Washington, onde o pai foi trabalhar no Museu Nacional dos EUA, introduzindo Oiticica no convívio com a arte americana. Na volta ao Brasil, em 1954, Oiticica, junto com o irmão César, se inscreveu nas aulas de Pintura com o artista Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna (RJ); e, a partir da segunda metade da década de 50, começou a produzir suas primeiras obras e a se unir com artistas plásticos (Lygia Clark), poetas (Ferreira Gullar) e críticos de arte (Mario Pedrosa).

É impossível pensar a relação de Hélio Oiticica com o espírito da modernidade, se não levarmos em consideração que ser artista, situado a partir da segunda metade do século 20, traz à tiracolo uma nova condição. O artista já não é mais o reprodutor da realidade, um “espelho”; ele não faz necessariamente mimetismo como se prezava na arte clássica europeia. Nem tampouco o artista é uma explosão de emoções que manipula a obra de arte para extravasar nela o lirismo de um universo pessoal e subjetivo. O artista, na verdade, monta sua morada na margem. Ele é uma linha de fuga situada no trânsito entre dois meios: a razão e a emoção.

O poeta Wally Salomão dizia que Hélio Oiticica era uma “usina inaudita, um homem lotado de contradições, com um lado bem cerebral e um lado que é instinto puro. Construtivista e brutalista. Carnaválico e matemático.” Acrescenta-se a essa definição o que Luigi Pareyson acreditava ser o ato criador do artista: “de uma parte, a atividade artística é invenção, criação, originalidade, isto é, liberdade, novidade, imprevisibilidade. (…) De outra parte, a atividade artística implica um rigor, uma legalidade (…), uma necessidade férrea e inviolável.”

Oiticica viveu esses dois estados do ato criador. Primeiramente, foi matemático quando travou contato com o Grupo Frente, liderado por Ivan Serpa. Esses artistas reagiram à estética figurativa expressionista/cubista dos herdeiros da antropofagia osvaldiana. Não havia interesse em aderir a essa campanha, de modo que os artistas eram abstratos e geométricos. Isento de uma “receita”, esses artistas se uniram para compor obras que se afinassem às experiências do neoconcretismo. Cada artista imprimia sua marca com técnicas diversas (guache, pastel, objeto, colagem, etc.), criando uma polivalência de suportes e de perspectivas.

Agregaram Hélio ao grupo e lá ele desenvolveu o lado organizado e formalista de sua arte, atuando de forma metódica sobre as superfícies que buscava usar. A linguagem geométrica se impôs como aquilo que Argan chamou de “transformação das técnicas de representação em técnicas de pesquisa.” O artista Hélio era um pesquisador visual. O que importa na imagem não é seu grau de representatividade, o que ela “quer transmitir” ou “o que está por detrás”, mas o que a imagem possui de expressividade e de versatilidade material, o que ela fornece enquanto cor, luz, volume, etc. É nesse sentido que se abstrai da realidade das coisas: para fazer a arte arrancar de dentro de si a sua própria realidade, quer dizer, a força objetiva da imagem.

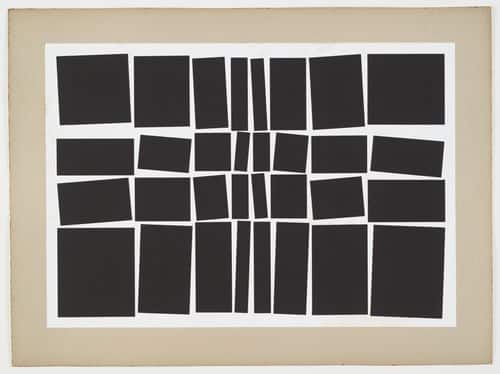

O construtivismo de Oiticica, seu impulso apolíneo pela forma, teve destaque nas décadas de 50 e 60 e apareceu de forma versátil em obras como a série de guaches intitulada Secos (1956) e nos Metaesquemas (1958), em que o artista extrapolou o campo de pesquisa da cor, da linha e do plano. Em seguida, na década de 60, na primeira metade, Oiticica transpôs o ritmo das formas bidimensionais da pintura para o espaço tridimensional, operando, assim, uma experimentação visual que se rendia à grande volumetria das instalações e dos objetos.

Em virtude desse experimentalismo concreto, dessa fisicalidade visual, em 1960 surgiu a série de relevos espaciais intitulada Invenções, na qual a geometria aparece sob a forma de paredes pintadas em cor pura. Na sequência, Oiticica produziu os Núcleos (1962), instalações montadas com superfícies monocromáticas suspensas no ar, formando um jogo geométrico. Nos Bólides (1963), a cor é corpo sólido que incorpora a pele de objetos como caixas de madeira, garrafas e potes de vidro disponíveis à mão do espectador para que os manipule ao seu bel-prazer.

No entanto, a obra de Hélio Oiticica sofreu uma transição não propriamente estilística, mas espiritual. Essa mudança ocorreu livre de doutrinas e dogmas. Partiu da experiência artista-mundo a revelação do lado carnaválico. Relativista no seu modo de pensar, Hélio Oiticica prescrevia como condição do ato criador a relação do artista com os meios em que vive e dos meios em que pode atravessar e penetrar. Convidado pelo escultor Jackson Ribeiro, começou a frequentar a quadra da Mangueira, em 1964, integrando-se à escola como passista e tornando-se amigo de diversos sambistas. O círculo de convivência do artista tornou-se, então, popular.

Foi assim que sua obra tomou outro aspecto e se oxigenou naquele contexto modernista da década de 60: a inserção em um meio genuinamente brasileiro, como a favela, mantendo-se à margem, isto é, mantendo-se, conforme diz Mario Pedrosa, no “exercício experimental da liberdade.” Apesar disso, Oiticica não fez samba. Antes, introduziu malemolência, elasticidade e fluidez do samba no contexto de suas obras. Então, em 1964, criou os Parangolés.

Inspirado em uma cena urbana em que viu um mendigo instalado em um complexo improvisado de estacas de madeira, plásticos e cordões, cujo nome vinha inscrito “parangolé”, Hélio criou uma de suas obras mais significativas. Parangolé não é pintura nem instalação, mas objeto, ou melhor: um corpo-objeto; que, na qualidade de happening, torna-se um improviso da mesma forma que o barraco improvisado dos mendigos. Em outras palavras, materialmente o parangolé é uma capa feita com panos coloridos, trançados e interpostos por materiais diversos (palha, plástico); mas, no espírito, o parangolé é a vivência corporal do público.

A obra não existe sem o público que porta o parangolé no corpo e o dispõe segundo sua vontade. Aliás, diante dessa experiência, o público não é mais espectador, mas “participador” da obra, brincando e dançando com ela, em uma atmosfera lúdica, em que a obra é mil vezes recriada. Oiticica pretendia operar uma “vital desintelectualização”, “desinibição intelectual” que separa criticamente o público do obra. Nosso herói marginal convergiu esses dois meios e aproximou o que estava apartado. A obra visual não se vê, mas se veste, se toca, se articula.

Da mesma forma foi com Tropicália (1967), em que instalações espaciais convidavam o público a interagir com a obra, ao caminhar por labirintos, pisando descalço na areia e na pedra, transitando entre plantas, penetrado nos seus interiores; mas, fundamentalmente, criando em parceria com o artista e demolindo o velho sistema de representações europeu, em que artista e obra se mantêm mistificados e distantes do público. Artistas marginais como Oiticica, são de tal natureza essencial na sociedade, pois reintegram o homem aos seus princípios elementares.