Em sua mais recente película, o mestre Pedro Almodóvar tratou de um tema dramático que é o conflito existencial do artista. Dor e glória chama-se a tal película – que considero seu melhor trabalho – porque mergulha no interior das motivações, possibilidades, potências e circunstâncias do ato criador; interior esse que, no referente caso, confunde-se com o próprio modo de existir, quer dizer, ao modo de lidar com a vida. Almodóvar, com toda aquela pujança hispânica, trouxe à luz um artista cuja vida é, na verdade, uma contenda travada contra o destino e contra suas próprias escolhas. A dor e a glória são partes unificadas de um ser que existe, que experimenta a vida em tudo de intenso e opaco que ela apresenta. A unidade dor-glória é a unidade dos contrários, a dialética das emoções, o conflito do indivíduo e suas forças imanentes.

A unidade dor-glória é um estado afetivo em luta consigo mesmo; e é invariavelmente um afeto agudo, posto que dor e glória são extremos de intensidade emocional: a tristeza máxima e a alegria máxima; enquanto um artista experimenta a agudez da dor física ou da dor psíquica ele também – não ao mesmo tempo, mas em tempos sucessivos – sente a agudez da glória física e psíquica. Observando mais atentamente, veremos que essa unidade atravessa a história como se fosse uma artéria monumental transportando vitalidade ao corpo inteiro do artista. Atravessou a coluna de Almodóvar, mas também deu sinais de seus efeitos agudos na surdez de Beethoven e Goya, na demência de Camille Claudel, Van Gogh e Rimbaud, nas crises de dor de cabeça de Nietzsche, na neurastenia de Artaud, no alcoolismo de Lima Barreto ou Amy Winehouse, na tuberculose de Camus, na depressão de Hemingway, Woolf e Kurt Cobain, na AIDS de Freddy Mercury, Cazuza e Renato Russo e na dor impossível de Frida.

Sim, Frida – a artista da qual tenho conhecimento que mais sentiu na pele os efeitos desesperadores e alentadores da unidade dor-glória. Frida, sim, viveu; mas, metida no meio dessa unidade, da tenra idade até a morte. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, em um México que, naquele momento, se encontrava rachado entre o progresso econômico e cultural de uma europeização crescente e as lutas e reivindicações sindicalistas promovidas pelos operários e campesinos. Envolta em uma atmosfera de nacionalismo, em que o México estava sendo descoberto pelos mexicanos, recobrando suas forças e suas tradições ancestrais, Frida cresceu e desenvolveu seus dois principais amores: pela arte e por Diego Rivera.

Em Frida, a glória vem acasalada com a dor; sua vida intercala esses dois fluxos emocionais. Desde chiquita, ela é o misto de alegria e agonia. Frida foi concebida pelos pais Guillermo e Matilde, como consolo para compensar a morte do irmão anterior. Não era uma menina amada pela mãe nem pelas irmãs; aquela a desprezava; estas inventavam a história de que Frida havia sido encontrada numa lixeira; sobrando ao pai a função afetiva do lar. Por gosto e por revolta, a menina Frida se entediava no ambiente demasiadamente feminino e, doravante, passou a brincar apenas com meninos. Em uma dessas brincadeiras, Frida tropeçou em um tronco de árvore e contraiu poliomielite, a ponto de atrofiar em parte o seu pé direito e ficar de cama durante nove meses. Ganhou o apelido de “perna de pau”, levando-a a esconder a atrofia com o uso de largas saias e calças. Nesse episódio, já se vê que, com Frida, a dor ou a humilhação não vencem, portanto; por exemplo, a glória do esporte ocupa o outro extremo da vida, pois o pai a inscreve em aulas de futebol, luta, natação e patinagem para fortalecer a perna. Fortalecer a dor – essa foi a máxima moral que Frida inoculou na alma, sem escolhas, tornando-se o gênio que foi.

A década de 20 avança e Frida se torna uma moça; que, segundo nos revela o biógrafo Gérard de Constanze, “é alegre, muito alegre, muito divertida e cheia de vida”. Ardente de paixão, provocante e curiosa, Frida namorou com o jovem Alex até conhecer Diego, que a tirou gravemente do prumo. Frida também nem imaginava o redemoinho que se tornaria sua vida, quando sofreu o assustador acidente na tarde chuvosa de 17 de setembro, quando dois ônibus se chocaram e, aquele em que Frida estava, partiu ao meio. O choque foi tão brutal que uma barra de ferro atravessou o corpo de Frida “penetrando pelo ombro e saindo pela vagina”; “o balanço”, diz Constanze, “é dramático: ruptura da coluna vertebral, a clavícula, umas costelas e a pélvis, a perna direita fraturada em oito partes, o ombro esquerdo definitivamente deslocado e o pé esquerdo atrofiado”. Não estava mais ali a Frida-menina, mas a Frida-dilaceramento.

A partir do dilacerar das limitações trazidas pelo acidente, Frida tornou-se pintora. A convalescente filha de Guillermo e Matilde, depois de passar um mês no hospital, foi alocada numa cama no meio da sala de estar de sua casa. Pela impossibilidade de se manter sentada, Frida passa semanas deitada na mesma posição, dopada por doses de cocaína, injeções de Sedol e clorofórmio. Está engessada com um colete na coluna como se fosse múmia. Sem mobilização, recebe a vista de amigos e começa a pintar com vistas a ter um alento para a tristeza que paira na casa e para as dores insuportáveis que deve se acostumar. Os primeiros retratos surgem aí.

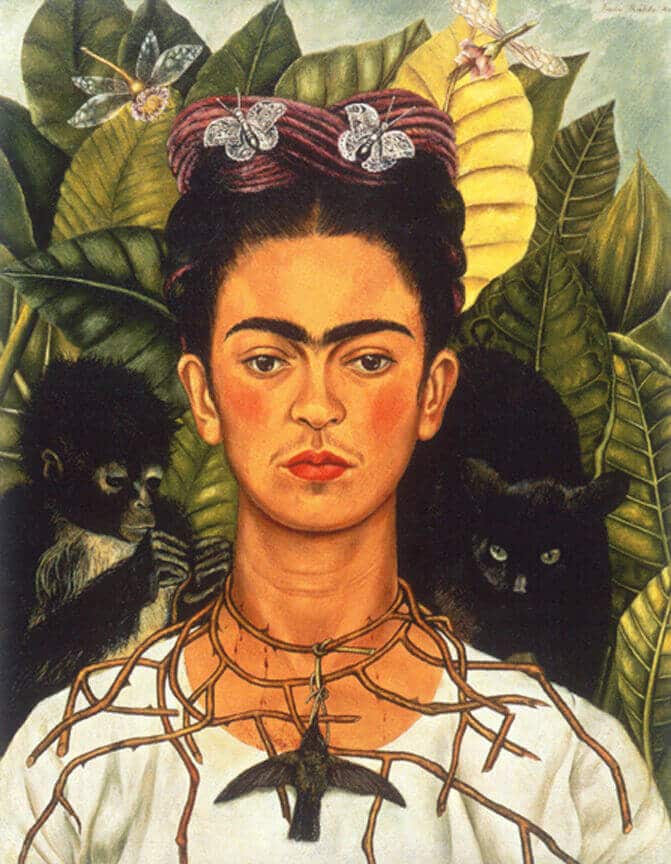

Matilde tem a brilhante ideia de montar um cavalete de forma a se ajustar às limitações físicas de Frida. Ao lado do cavalete, eis que se encontra um espelho; e do espelho, sobressalta o rosto dolorido de uma jovem; e é a partir dessa circunstância estreita, desse reflexo duro, que Frida pinta seus autorretratos. Não como forma de conceber uma obra de arte, como se vê nos retratos de Delacroix ou Cézanne; os autorretratos de Frida são modos de reafirmação da identidade de uma pessoa que parece ter sido fragmentada por inteiro; são gritos diante da vida para que a própria vida não se esqueça o que ela é: potência. Frida confirma seus intentos ao dizer: “não estou morta; e, além do mais, tenho uma razão para viver. Essa razão é a pintura”.

Frida ressignifica-se enquanto pessoa, enquanto mulher; mas também desenvolve técnicas, ou seja, faz arte a partir dessa busca por sentidos de viver. O ponto alto de sua estética (despretensiosa do ponto de vista intelectual) é a imitação, o realismo – traço marcante, inclusive, dos artistas icônicos do México, como Rivera, Orozco e Siqueiros. Há também na arte de Frida um detalhismo precioso e um preenchimento excessivo do espaço, como se vê na arte medieval. Sem querer se intitular uma pintora, apenas na intenção de encontrar um sentido que viesse não superar, mas equilibrar e dosar a dor, Frida buscava na arte a esperança da glória, a necessidade de viver algum reino de alegria e de pureza que a vida diária lhe ceivava feito foice.

Os autorretratos de Frida mostram a dor e a glória de uma mulher que não pintava o abstrato nem o real. Frida pintava sua própria vida, livremente, num fluxo emocional, catártico, sem temas fixos, sem narrativa que não fosse íntima e pessoal; pintava por necessidade, por fome, por sede e por amor. Pintava a si e para si, como pouco se viu na história da arte. Cada autorretrato era uma confissão das diversas fases de uma existência crivada pelas flutuações de alma. Em “Autorretrato com cabelos soltos” (1947), vimos Frida como sempre se mostra: plena e centrada no espaço total da tela, preenchida por uma paleta policromática vibrante. Frida se afirma mulher, lutadora, animal feroz querendo sobreviver. Tem o aspecto selvagem, sob um fundo obscuro. Em “Memória, o coração” (1937), vimos a Frida alquebrada pelo amor de Rivera, com seu ser dividido entre mar, terra e um coração exposto e ensanguentado. O mesmo coração magoado aparece em “As duas Fridas” (1939), genial obra em que a artista se divide em dois retratos mostrando a complexidade da persona dessa mulher firme e, ao mesmo tempo, tão frágil e “Autorretrato com colar de espinhos” (1940), em que Frida está martirizada pela dor do amor, na presença de animais e de um fundo vegetal que parece acomodar o sofrimento. Frida não ensina a calar a dor, nem a lutar para extirpá-la, mas ensina a arrancar a glória desse deserto.